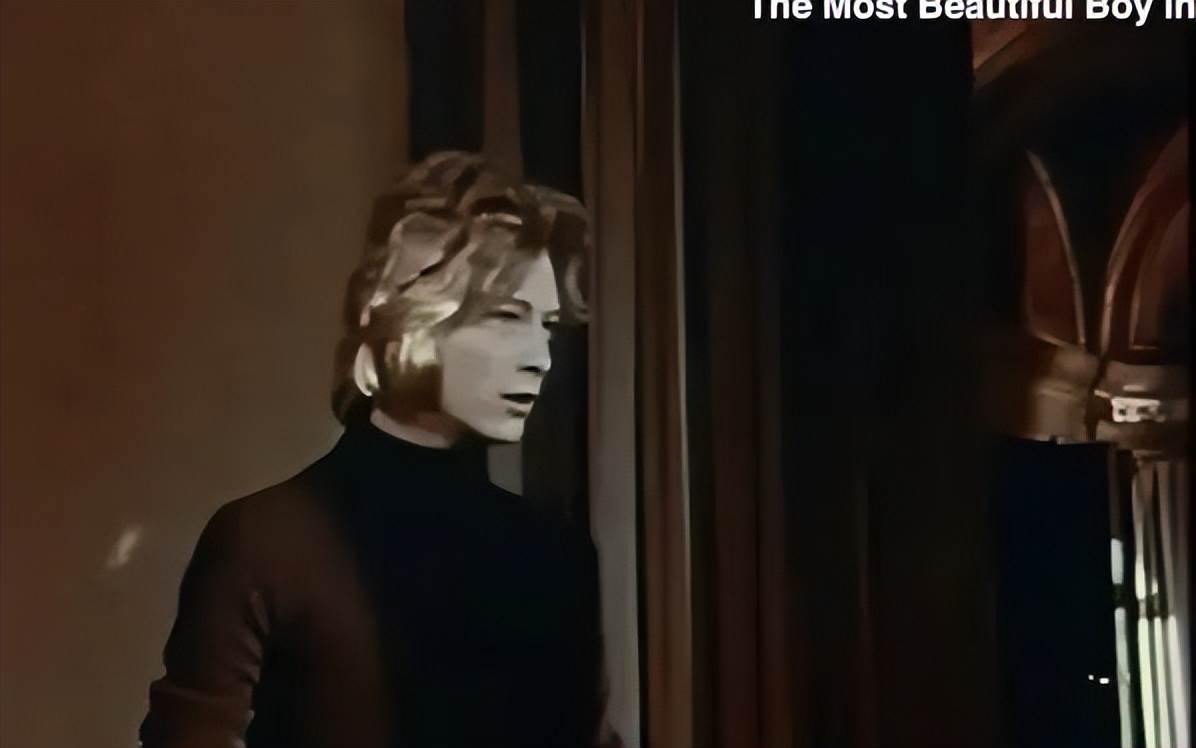

標題也如出一轍:「世界上最美的男孩」走了。

這一幕,恰恰是他一生悲劇的概括,一個活生生的人,他70年的真實人生,喜怒哀樂,最終都被一個凝固在膠片上的、15歲的絕美幻影覆蓋。

他的不幸,根源從來都不是那張驚為天人的臉,而是他從頭到尾,都只是一個被動承載他人欲望和想象的符號。他的一生,就是被他人目光層層捆綁、最終撕碎的悲慘一生......

一切始于一場試鏡,那更像是一場創造的儀式。導演盧奇諾·維斯康蒂的目光,是第一道神諭。

當他看到15歲的伯恩·安德森時,那種驚為天人的贊嘆,瞬間就為這個瑞典少年的人生鋪設了截然不同的軌道。可緊接著,贊嘆變成了審視,一句「讓他脫掉上衣」,讓安德森第一次感受到了自己的身體被當作一件物品,在鏡頭前被無情地檢閱。

這是他人生中首次體驗到被性化的凝視,一種讓他極度不適的開端。電影《魂斷威尼斯》中,鏡頭幾乎貪婪地追逐著少年塔齊奧的每一寸肌膚,每一縷金發。這并非安德森的視角,而是那個迷戀他的中年作曲家的視角。他,只是那個被觀看的對象。

如果說維斯康蒂的鏡頭是神化的序曲,那麼1971年的戛納電影節,就是一場公開的加冕禮。

導演在全世界媒體面前,毫不吝嗇地宣告了這位「世界上最美的男孩」的誕生。這個標簽,像一道神諭,通過報紙和電視傳遍全球,一個完美的、不容置疑的符號被成功塑造。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁