1972年,香港邵氏片場。攝影棚內,號稱「亞洲第一艷星」的狄娜,僅著薄紗,按照大導演李翰祥的指示擺出撩人姿態。

他信誓旦旦:「鏡頭很遠,有紗遮擋,只拍腰部,意境取自西洋名畫…」

然而,當樣片播放,狄娜瞬間臉色煞白——特寫鏡頭清晰捕捉了她全身赤?的關鍵部位,根本沒有薄紗。

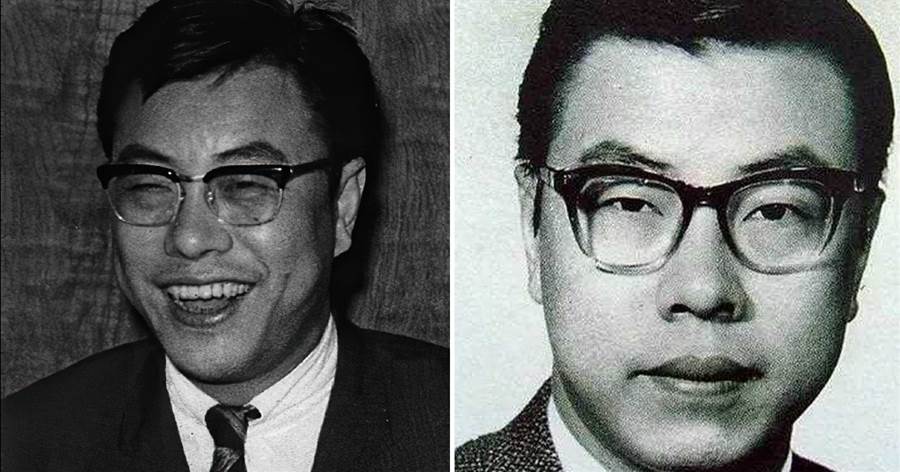

這僅僅是「風月片教父」李翰祥傳奇一生中,一個充滿爭議的注腳。

他捧紅梁家輝,成就劉曉慶,開創香港黃梅調電影盛世,更一手將「風月片」推向巔峰。

他與「港片皇帝」邵逸夫的愛恨情仇橫跨數十年,挖角、背叛、空難、跪求回歸…情節比電影更跌宕。

他曾被音樂才子當眾狂扇耳光,轉頭就用美人計讓仇家痛失所愛。

他的一生,是才華與野心、輝煌與卑劣交織的史詩,寫滿了名利場的刀光劍影和香艷傳奇。

1926年,遼寧出生的李翰祥絕不會想到,自己會以「風月片教父」之名留名影史。

少年時,他考入北平藝專(今中央美院),師從徐悲鴻,夢想成為大畫家。

然而,1946年「北大女生沈崇事件」點燃全國反美怒火,熱血青年李翰祥作為學生領袖沖鋒在前,結果被校方以莫須有罪名開除。

命運的急轉彎將他拋向上海,又因語言不通,最終在22歲那年,懷揣母親縫制的一條棉被,拿著兩封介紹信,孤身闖蕩香港。

在香港的最初十年,是李翰祥人生最灰暗的歲月。

睡天台,淋大雨,街頭畫人像速寫糊口,甚至因無證擺攤被拘7天。他混跡片場,跑龍套、畫布景、管服裝,受盡白眼。

唯一的慰藉是瘋狂寫劇本,卻無人問津。

最窮時,連唯一的棉被也賣掉換錢。

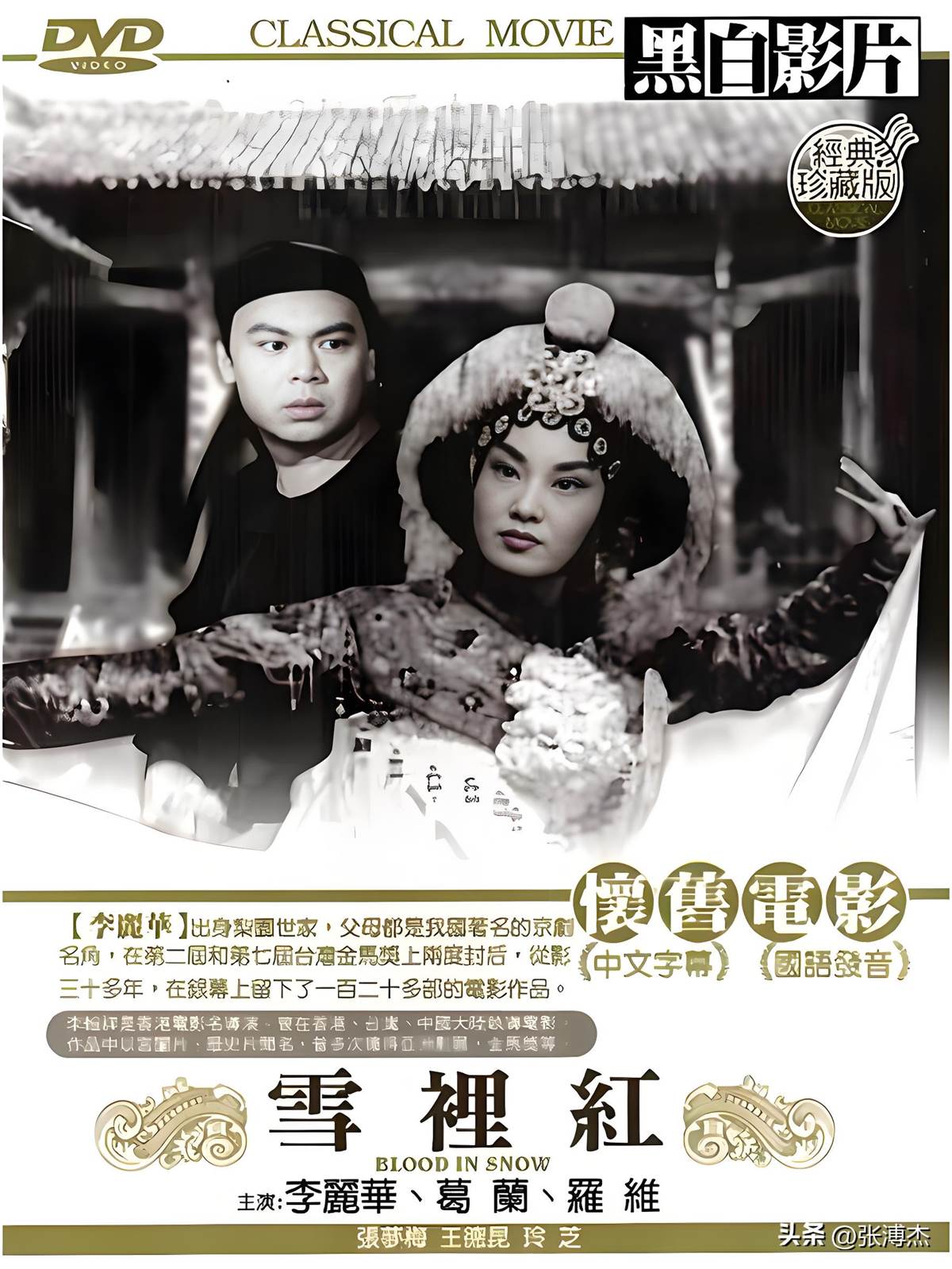

直到1954年,28歲的他自編自導《雪里紅》,才終于被一位掌控香港影壇命脈的巨頭注意到——邵氏影業總裁,「六叔」邵逸夫。

邵逸夫以商人眼光著稱,堅持「拍片要賺錢」,對李翰祥想拍古裝片的提議嗤之以鼻。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁